【摘要】工程的概念不同于科学与技术,但又密切相关。美国高等工程教育在初期受到欧洲影响,一度发展很快,但后来出现波动,目前在经合组织成员国中的相对规模较小。我国工学学科专业设置几经调整、不断发展,中美两国工学学科专业设置存在差异。与美国相比,我国高等工程教育的增速较快、规模较大、占比也较高,但学位层次较低。工程教育是一种专业教育,也具有职业教育的类别特征,不同国家、不同类型高校的工程教育有所不同,应增强自信,加强统筹,分类指导,精准施策,提高质量,把我国建设成为工程教育强国。

关键词:工程;工程教育;学科设置;分类指导;中美比较

党的十九届五中全会提出,加快培养理工农医类专业紧缺人才,加强创新型、应用型、技能型人才培养,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。“十四五”期间,我国高等工程教育应以推动高质量发展为主题,科学把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局。为此,有必要辨析工程及工程教育等概念,厘清工程学科专业的演变,科学比较工程教育的规模与结构。

一、研究背景与概念梳理

(一)词义与翻译

英语中的“engineering”一词源于古法语“engigneor”(工程师)或拉丁语“ingeniatorem”“ingeniare”(工程师),本意是科学知识的实际应用,或工程师的工作、学科及专业,可译为工程、工程学或工程业,日本明治维新时期将其译为“工学”以强调其学科意义。汉语中的工程、工程学可以译为“engineering”,工科大学也译为“engineering university”。但汉语的“工程”,还有“某项需要投入巨大人力和物力”工作的含义,对应的英文为“project”“work(s)”,如“希望工程”(Project Hope)。

教育部公布的统计数据,在“分学科研究生数”和“普通本、专科分学科学生数”中,均采用“工学”(engineering)。绝大多数文献将“新工科教育”译为“Emerging Engineering Education”(3E),也有译作“New Engineering Disciplines”。可见,“engineering”可以译为工程、工科或工学,反之也一样,应注意在不同语境下词义的差异及惯用法。

(二)工程概念及其与科学、技术的关系

殷瑞钰、傅志寰和李伯聪认为,“工程知识是人类最早形成的知识、是人类整个知识体系中数量最大的知识类型”。杜善义指出,自然科学认识自然,而工程则是利用与改造自然。汪应洛等强调,工程活动创造能够满足人类所需要的新的存在物,当代工程已经成为一个以制造活动为基础,涵盖科学、技术、社会、管理、文化等活动的复杂体系。

美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)的一份报告指出,工程学是“系统地运用科学知识开发和应用技术”的学科,被称作工程师的人要比被称作科学家的人多,但许多工程师也参与科学研究;而许多科学家从事的工作既是科研,也是工程。该报告5个分报告之一的《自然科学、信息科学和工程学》进一步指出,经过近两个世纪的演变,现代意义上的工程学已经成为一门学科,既是“逻辑、经验和科学”的强有力结合,方法论“变得更加科学化”;也是技术集成的“社会活动或过程的核心学科”,为“技术活动生产和运行人造设备提供服务”,并由此定义“工程学是改造自然以创制能执行有用功能”的系统实践。

简言之,科学是知识体系,技术是以知识为基础的手段,而工程则是有目的、有组织地改造世界的活动。工程大多建立在科学认识的基础之上,而科学认识又常常可以在工程实践中获得;工程往往是一种复杂技术系统,是多项技术的有机集成,而技术则是构成工程系统的关键要素,与其他诸多要素一起实施和完成工程。科学、技术、工程三者既有不同、又密切相关;既存在递进线性过程,这是易于接受和想象的模式,是科技成果转化的理论基础;也有从技术出发的反馈机制,提出需要解决的科学问题,引发应用基础研究;还有基于工程实践倒逼创新链上游的科技进步。也正是由于上述三者经常在一起使用,既有熟知的科学与技术的简称S&T(science and technology),也有工程与技术的简称E&T(engineering and technology),还有科学与工程的简称S&E(science and engineering),美国国家科学委员会(National Science Board)每年都发布“科学与工程指标”,其中大量使用S&E。

(三)工学学科专业及类别

伴随科学、技术和工程的发展,学科专业分类的方法,从最初的专业分类(医学、法律、神学等),到科学知识分类(数理化、天地生、文史哲等),再拓展到技术的分类(力学、机械等),并不断扩大应用领域的分类(材料、兵器、航空宇航、生物、管理等)。

工业革命后,工程学科的种类不断增加。一方面,人类在改造自然界的过程中,采用的多种多样方法和制造了大量设备,且往往会与科学学科和技术学科交叉融合,不断有新兴学科和交叉学科及其学科方向出现,如结构建造、运输工具、电气设备、物质化学、动力热能等学科专业;另一方面,设计与工艺过程的学科专业也不断涌现,如制造工程、工业工程、农业工程、生物工程等。

不同于科学学科、技术学科的分类和设置方法,工程学科分类的根据、标准和方法,既有知识逻辑,也有实践逻辑,使得工程的学科分类“显得非常复杂和数量庞大”,也一度形成了行业特色高校,如地、矿、油、农、林、水、交通、建筑、邮电、电力、轻工、纺织、化工、国防等特色高校,这一点在苏联和20世纪中期的中国显得尤为突出。改革开放后,一些行业高校在做强特色工程学科的同时,也发展科学学科、技术学科;而一些综合性大学与师范院校也在原有文科和理科的基础上,积极拓展工程学科,导致不少高校出现一科多院和一院多科的状况,一些单一职能大学进一步转型为现代多元大学。

二、美国工程教育的回顾与发展

(一)欧洲影响与快速崛起

在北美殖民地时期,北方地区就开始注重制造业。1754年,国王学院(后更名哥伦比亚大学)就开设了航海、测量、矿物等课程。1783年签署独立战争停战协议后,美国土木、矿冶、纺织、机械、电机、化学等产业快速发展。19世纪20年代,马萨诸塞州纺织厂的产量增长了10倍以上,美国的铁路、桥梁建设需要大量工程技术人员。但传统大学对此重视不够,社会对发展现代工程教育提出迫切要求。

法国高等专科学校、德国技术学院和英国城市大学等的创办和发展,都对美国工程教育的起步和发展产生了重要影响。19世纪20年代,美国至少新建了9所技术学院,一些新设州立大学也积极实施工程教育。弗吉尼亚州立大学于1825年开始招生,课程设置包括了自然科学领域,以使学生能够选择他们感兴趣的职业方向进行学习。尽管此举遭到了耶鲁大学等传统大学的讥讽和抵制,但1837年成立的密歇根大学,成为西部州立大学工程教育“效仿的榜样”。1862年颁布的《莫里尔法案》,支持赠地学院将农学和工程教育作为教学重点,威斯康星大学逐步形成了服务社会的观念。1890年颁布实施《第二莫里尔法案》,更是旨在支持实施农学与工程教育。

(二)理论支撑与实践探索

大批留学生从欧洲学成归来,不仅带回了洪堡大学理念,促进美国高校科学研究,也为举办“有用”大学提供了专业教育和职业教育的理论支撑。同时,实用主义、进步主义、功利主义等美国本土哲学和社会思想为工程教育奠定了理论基础,而工业化则提供了对工程技术人才的需求。康奈尔大学的创始人宣称,要使该校“让任何人能学习任何学科”。为此,该校专门设立了科学与艺术学院,开展包括工程教育在内的多种专业教育。

20世纪初,美国的工业生产总值位居世界首位,加之一战期间工业对于提升国家竞争力的作用,为美国加快工程教育与科研增添了动力。为满足农业现代化、工业化、城市化发展需要,很多传统大学设立了工程学院;一大批技术学校或农业学校升格为二年制初级学院,1921年达到207所。二战期间,美国高校积极参与军事人员和国防技术人才培训,为原子弹、固体燃料火箭、雷达等的研制作出了直接贡献,同时也大大促进了工程教育的完善和发展,为国家提供了“保证取得工业革命胜利所需要的和在两次世界大战中取得险胜的有知识的劳动力。”

1957年,苏联成功发射了世界第一颗人造地球卫星,美国各界深受震动,一方面进一步反思培养学生技术能力和水平的深度不够,另一方面又认识到通识教育的广度欠缺,促进了工程教育的改革。一些高校将工程教育本科学生的培养时间从4年延长到5年,以增加基础课程和工程实践的时间;也有的高校在本科阶段增加通识教育的内容,而将一些专业学习延伸到硕士阶段。工程教育的分层次和多样性更加凸显,规模快速扩张。1975—1976学年,美国在计算机与信息科学、工程、工程技术领域授予学士学位5.23万个,到1985—1986学年增加到13.95万个,年均增长10.30%,而在此期间所有学科专业授予学士学位的总量年均增长仅0.65%。同样,1985—1986学年,美国在计算机与信息科学、工程、工程技术领域授予硕士学位3.02万个,是1975—1976学年的1.63倍,而同期授予的硕士学位总量出现了下降。

(三)规模波动与横向比较

伴随美国经济结构调整,一些劳动密集型制造业向外转移,20世纪60年代后期的15年间,工业生产连续下降,“大工厂一个接着一个失去了世界竞争力”。有文献预测,美国在21世纪的第一个十年制造业将有1 000万到1 500万人失业。还有一些长期存在的问题也给工程教育投下阴影,减少了工学毕业生的潜在数量。

1995—1996学年,美国在计算机与信息科学、工程、工程技术领域授予学士学位10.25万个,比10年前减少了26.52%,尽管此后有所恢复,但直到2010—2011学年还没有恢复到1985—1986学年的水平,2018—2019学年为23.49万个。

在OECD成员国中,美国工程教育也相对薄弱。美国2017年授予的学士学位中,数学和统计学、工程、信息与通信技术、制造和建筑等学科的占比为21%,低于OECD成员国的平均水平(23%),而德国、韩国分别达到了35%和32%。上述学科在授予硕士学位中的占比,日本、德国分别为43%、35%,而美国只有17%,低于OECD成员国均值6个百分点。在授予的博士学位层面,上述学科占比在10个成员国超过一半,法国高达62%,以色列和卢森堡均为57%,而美国为42%,仍低于OECD成员国的均值(43%)。

21世纪初,美国25~29岁拥有学士学位的全时工作人员的年收入,中位数为50 600美元,其中工程及工程相关领域(engineering and engineering-related fields)为均值的1.40倍、计算机与信息科学为1.39倍,而美术和商业艺术为均值的84.03%、刑事司法和消防只有82.63%、教育学81.92%、心理学81.86%。尽管美国工程技术人员的收入仍然具有一定的吸引力,但似乎对于吸引本国公民就读工程教育的作用并不明显,在研究生层次更是如此。2017—2018学年,美国在计算机与信息科学、工程、工程技术领域授予硕士学位10.68万个,其中60.19%为非美国公民获得;在博士层次,该比例也高达56.43%。

针对上述问题,美国政府于2007年发布的“竞争法案”要求,教育部等政府部门开展STEM(科学、技术、工程和数学)教育计划;2019年的“STEM构建模块法案”,完善国家科学基金支持STEM教育,特别是对代表性不足群体的资助计划,但工程教育在高等教育中规模相对偏低的问题仍未有效地解决。

三、中美工程学科专业与工程教育的比较

(一)中国工学学科专业设置

基于“我国传统学术的现代化和西方学术的中国化”相结合的思路,1913年颁布的《大学规程》规定,大学分为文、理、法、商、医、农、工7科,下设39门、1105个科目。1952年开展院系调整,随后开始专业设置工作,确定了“培养高级专门人才的目标”,也开始了现代工科教育。

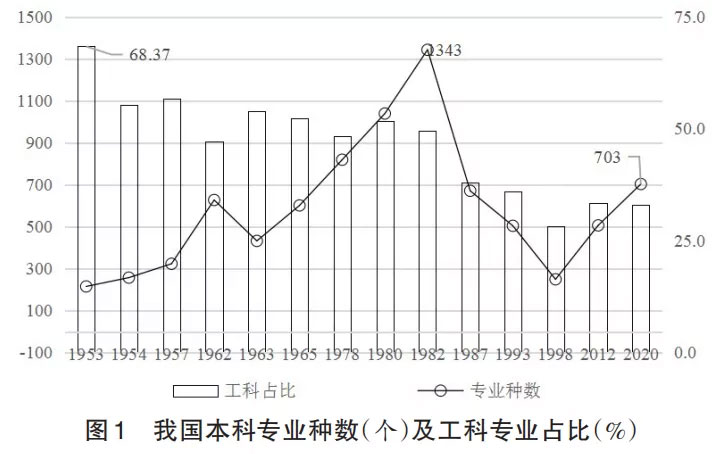

1954年颁发的《高等教育专业目录分类设置(草案)》,一是根据国家相关管理部门分为工业、建筑、运输、农业等11个门,二是在门下又分为40类,三是在类下再以职业或工种分为257个具体专业,其中工科专业占到一半以上。(见图1)此后,专业种类的数量不断增加。1963年颁布的修订目录,专业种数又从627个压缩到432个,工科专业种数也从295个降到233个。改革开放初期,专业愈分愈细、愈分愈窄,1982年仅工科专业就高达664种。为此,1987年的修订,专业种数由1300多种调减到671种;1993年将专业种数进一步减少到504种,1998年更是大幅削减到249种。在此期间,总的趋势是调整时压缩专业种数,然后在实施中又有所增加,继而再调整压缩;工科专业的种数尽管依然在各门类中保有最大数量,但占比呈下降趋势。2012年修订专业目录时,提出要统筹兼顾本科专业口径“宽”与“窄”的关系,专业种数较上一版本翻番,但比实际实施的635种(目录外还有386 种“自设专业”)还是有所调减,工科专业种数的占比有所回升。2020年的《普通高等学校本科专业目录》中,专业种数进一步回升到703个,其中工科占到1/3。

改革开放后,我国将研究生教育的学业分类称之为学科专业,与本专科教育的学业分类分开设置。1983年以来,我国已经3次调整学科专业目录,其中尽管工学一级学科也有合并和移出,但主要还是分拆和新增,数量不断增长,而占比有所下降。(见表1)

(二)美国工学学科专业设置与比较

1980年,美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics,简称NCES)研究开发了“学科专业分类目录”(Classification of Instructional Programs,简称CIP),将学术型、专业应用型和职业技术型3种学科专业类型统筹编目。此后,又相继发布了CIP1985、1990、2000、2010和2020等修订版。在最新版本中,两位数(用大写和加黑字母予以强调)、4位数、6位数代码分别达到48、450多和2130多个,均有大幅增加。其中,两位数代码“14 ENGINEERING”(工程学)包括41个4位数代码和60个6位数代码。如“14.02 Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering”(航空航天/空间工程),“14.03 Agricultural Engineering”(农业工程),等等。另外,还有一些与工程教育相关的两位数代码,如“04 Architecture and Related Services”(建筑及相关服务);“10 Communications Technologies/Technicians and Support Services”(传播技术/技术员和支撑服务);等等。

需要注意的是,NCES在统计和公布学科专业数据时,并未严格按照CIP的分类标准。同时,在比较中美两国关于工学教育规模的统计数据时,也不可局限于NCES公布的“Engineering”(工程学)的数据,至少还应加入其公布的另外9个相应学科。(见表2)否则,可能会低估美国工程教育的规模。

与我国的学科专业设置相比,表2中的学科专业大多为我国工学门类之下的一级学科、若干一级学科的组合,或者二级学科方向。另外,在不同教育阶段,美国工学领域授予学位的类别占比有所不同,计算机与信息科学授予的副学士学位占比最高,在学士、硕士、博士学位的占比也排在第二;工程学授予的学士、硕士、博士学位占比都排在第一,但在副学士学位中占比较低;而建筑行业、机修技术两个学科专业则主要在副学士阶段培养人才。

另外,美国的专业学位研究生集中在医疗卫生、法律和神学领域,而不包括工程学科专业,工学学位都属于学术学位。在我国,工学学科的研究生分为学术型的工学硕士、工学博士,以及专业型的工程硕士、工程博士,应避免望文生义。

(三)中美工程教育规模与结构的比较

中美两国经济社会发展的结构不同,对于工程人才的需求和要求也不同,工程教育各有特色。比较的目的在于知己知彼、心中有数,进一步增强自信,坚持走好中国特色的工程教育之路,不断扩大国际影响力和话语权,而绝不能照搬照抄、简单套用。下面,将经过调整的美国工学学科领域授予的学位数据,与我国教育部公布的工学毕业生的数据进行比较。

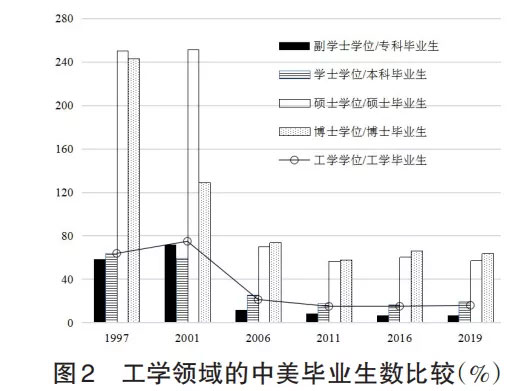

2019年,我国高校毕业生人数是1997年的9.39倍,其中工学毕业生人数是1997年的9.09倍。2018—2019学年,美国授予学位数量只有1996—1997学年的1.78倍,其中在工学学科领域授予的学位为1.99倍,增幅均远低于我国。我国工学专科、本科毕业生的数量,早在1997年就已高于美国1996—1997学年在工学领域授予的副学士、学士学位的数量,(见图2)20年来优势不断扩大。1996—1997学年,美国授予的工学硕士学位是我国1997年工学硕士毕业生人数的250.04%、授予的工学博士学位是我国工学博士毕业生的242.98%。但到了2006年,我国工学硕士和博士毕业生的数量均已高于美国。2019年,我国高校工学毕业生304.01万人,其中专科152.91万人、本科129.50万人、硕士19.42万人、博士2.18万人。而美国授予的工学学位只有我国工学毕业生的15.91%,其中工学副学士学位仅为我国工学专科毕业生的6.86%,工学学士学位为我国工学本科毕业生的19.62%,工学硕士、博士分别为57.05%和63.61%。

高校扩招之后,我国工程教育重心进一步向专科教育阶段倾斜。(见表3)2019年,工学专科毕业生在所有毕业生中的占比,较1997年提高了8.73个百分点,而同期工学毕业生的占比则出现下降。相反,美国授予工学副学士在授予学位中的占比下降了11.85个百分点,而工学学士、硕士占比均显著上升。2018—2019学年,美国授予的工学学位中,工学博士占到2.86%,是2019年我国高校工学毕业生中工学博士毕业生占比的3.97倍,工学硕士为3.59倍。

当前,我国工程教育改革和转型发展不断深化,构建了多元化、多样性、多阶段、多类型的工程教育体系,职业教育类型特征凸显,现代化步伐不断加快;对于“新工科”的新理念、新要求、新途径的把握更加精准,本科工程教育创新理念和实践不断拓展;专业学位研究生教育的定位更加明晰,招生规模快速扩大。要认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,将《关于加快建设发展新工科,实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》等文件对工程教育的要求,抓紧、抓好、抓到位、抓出成效,分类指导,提高质量,精准施策,加快推进我国从工程教育大国向工程教育强国的转变。

【本文系国家自然科学基金委管理学部2020年第1期应急管理项目“新时代行业特色高校治理模式与创新发展研究”(72041014)的研究成果】

作者:张炜,西北工业大学党委书记、教授,陕西西安 710072;中国高等教育学会副会长,北京 100191

来源:《中国高教研究》2021年第11期“专稿”